掲載日:2025年9月10日 午後8時04分(AEST)

限られた資源をめぐる争いが社会を紛争へと突き動かすという考え方は、気候変動と戦争に関する議論の多くに影響を与えてきました。資源が環境変動に脆弱になるにつれ、気候変動はしばしば暴力の引き金として捉えられています。

2012年発表の研究で、ドイツ系アメリカ人の考古学者カール・ブッツァー (Karl Butzer) は、古代国家崩壊に至る要因を分析しました。その主要な要因として、気候変動による不安 (climate anxieties) と食糧不足 (food shortages) を挙げました。

環境変化に適応できなかった国家は、崩壊へと突き進みました。それは、軍事力の強化や国内・国外での戦争の増加といった形で表れました。ブッツァーのモデルは、歴史上のあらゆる崩壊した社会、そして現代の崩壊寸前の社会にも当てはまります。

例えば、紀元前2200年から2100年頃の青銅器時代のメソポタミアにおける砂漠化は、同地域における暴力の激化とアッカド帝国 (the Akkadian empire) の崩壊と相関関係にあると考えられています。また、東アフリカにおける近年の紛争にも、干ばつが主要な要因の一つとして挙げられています。

気候変動が食糧生産に影響を与える場合、それが地域的な暴力の激化に繋がるという意見は広く共有されています。しかし、歴史的事実を見ると、状況はもっと複雑です。資源の枯渇や争いが紛争を引き起こすことはありますが、社会が環境ストレスにどのように対応するかは、文化的な伝統、技術的な革新、指導者の意思決定など、他の要因にも左右されます。

気候変動と戦争に直接的な因果関係があると考えるのは、単純化しすぎであり、誤解を生む可能性があります。そのような見方は、人間の主体性を「自然の法則: “law of nature”」という決定論的な概念に委ねてしまう危険性があります。人間は必ずしもそのような「自然の法則」に従う必要はないのです。

社会の変容を促す要因

20世紀前半、研究者たちはマルサスのジレンマに苦慮していました。人口増加が環境の収容能力を上回るという懸念です。この現象は、世界各地の文明の崩壊に一因となっています。

例えば、中米のマヤ文明や南アジアのインダス文明などが挙げられます。これは、現在のトルコにあたる地域に存在したヒッタイト文明や、アメリカ南西部に栄えたチャコ・キャニオン文化にも当てはまります。

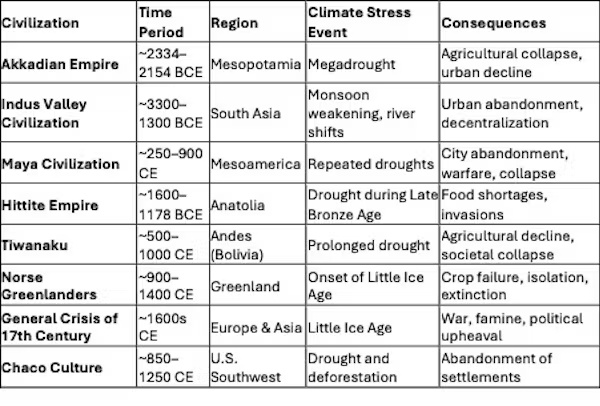

気候変動の影響を受けた文明:Civilisations affected by climate stress

| 文明 | 時代 | 地域 | 気候ストレス事象 | 影響 |

| アッカド帝国 | 紀元前2334~2154年頃 | メソポタミア | 大干ばつ | 農業の衰退、都市の衰退 |

| インダス文明 | 紀元前3300~1300年頃 | 南アジア | モンスーンの弱まり、河川の変動 | 都市の放棄、地方分権化 |

| マヤ文明 | 紀元後250~900年頃 | メソアメリカ | 度重なる干ばつ | 都市の放棄、戦争、崩壊 |

| ヒッタイト帝国 | 紀元前1600~1178年頃 | アナトリア | 後期青銅器時代の干ばつ | 食糧不足、侵略 |

| ティワナク | 紀元後500~1000年頃 | アンデス山脈(ボリビア) | 長期にわたる干ばつ | 農業の衰退、社会の崩壊 |

| ノルウェーグリーンランド人 | 西暦900~1400年頃 | グリーンランド | 小氷期の到来 | 農作物の不作、孤立、絶滅 |

| 17世紀の危機 | 西暦1600年代頃 | ヨーロッパとアジア | 小氷期 | 戦争、飢饉、政変 |

| チャコ文化 | 西暦850~1250年頃 | アメリカ合衆国南西部 | 干ばつと森林破壊 | 集落の放棄 |

しかし、歴史には、革新 (innovation) と適応 (adaptation) によって危機を乗り越えた社会の例も数多くあります。紀元前1万年頃の農業の始まり以来、人類は創意工夫によって環境の可能性の限界を常に拡張し、食料生産方法も高度化させてきました。

灌漑システム、効率的な耕作技術、作物の品種改良や家畜の選抜育種といった技術は、初期の農業社会の繁栄を支えました。古代ローマ時代(紀元前8世紀~紀元5世紀)や初期中世ヨーロッパ(5世紀~8世紀)には、鉄製鋤の普及が耕作技術に革命をもたらしました。また、エジプトのシャドゥフ (shaduf) から中国の水車、ペルシャの風車に至るまでの揚水技術は、耕地面積を拡大し、生産性を向上させました。

19世紀、ヨーロッパの人口が急増し、糞尿などの天然肥料が不足した時代、ハーバー・ボッシュ法 (the Haber-Bosch process) は大気中から窒素を抽出できるようになったことで農業に革命をもたらしました。これにより、ヨーロッパは増え続ける食料需要と、間接的に軍需物資 (munitions) の需要を満たすことができたのです。

1965年に出版されたデンマークの経済学者エスター・ボセロップ (Esther Boserup) の著書『農業成長の条件: The Conditions of Agricultural Growth』は、マルサスの人口論を覆しました。彼女は、人口増加が技術革新を促すことを示したのです。ボセロップの洞察は、今日でも依然として重要な意味を持っています。

人類は現在、地球温暖化によって深刻化する環境危機という、また一つの歴史的な転換点に立っています。気候変動に対する本能的な反応である政治的混乱や紛争に代えて、適応 (adaptation)、協力(cooperation)、そして革新 (innovation) への新たな取り組みが求められています。

軍事優位の低下

環境的脅威を克服してきた社会の事例は数多くありますが、歴史上、環境災害によって滅亡した文明もまた数多く存在します。

多くのケースにおいて、資源の枯渇や隣国における富の存在は、侵略や軍事衝突を招く要因となりました。中央アジアにおける匈奴 (the Huns) の西進やアーリア人 (the Aryans) の南下など、中央アジアの軍事的移動は、干ばつが原因である可能性が指摘されています。

軍事力の不均衡は、紛争を助長したり、逆に抑制したりする可能性があります。それは、利益を得る機会となることもあれば、戦略的な制約となることもあります。現代において、軍事優位は裕福な国々を保護してきたと言えますが、この保護機能は近い将来、弱体化する可能性があります。

安全保障インフラを損なう自然災害は、頻度と規模ともに増加傾向にあります。例えば2018年には、アメリカの2つの軍事施設がハリケーンによって総計83億ドル(62億ポンド)の被害を受けました。また、ドローンなどの安価な軍事技術が普及していることも事実です。

これらの動向は、既存の強権体制に挑戦する新たな機会を生み出す可能性があります。このような状況下では、今後数十年で軍事紛争が増加する可能性が高いと考えられます。

私の見解では、紛争の連鎖を回避するためには、抜本的な対策が必要不可欠です。理想、知識、データは、政治的・経済的な意思へと変換されなければなりません。そのためには、すべての国が連携して行動することが求められます。

気候変動と生態系リスクに焦点を当てた米国の研究機関である「気候・安全保障センター: the Center for Climate and Security」のような組織の成長は、正しい方向への一歩を示しています。しかし、このような組織が、気候変動という地政学的課題を、意味のある政治的行動へと転換していくには、大きな壁が存在します。

その主な障壁の一つは、反知性主義 (anti-intellectualism) やポピュリズム (populist politics) の台頭です。規制のない資本主義 (unregulated capitalism) と結びつくことが多いこれらの傾向は、危機解決に必要な戦略を弱体化させる可能性があります。

人類の悲劇を回避するためには、私たちの世界観を変革する必要があるでしょう。そのためには、地球温暖化の原因と影響を理解していない人々に教育を施すことが不可欠です。また、貪欲と権力欲に支配され、地球上の生命の敵となるような人々を厳しく裁くことも必要です。

歴史は、環境的ストレスが必ずしも戦争につながるわけではないことを示しています。むしろ、環境的ストレスは変革のきっかけとなることもあります。未来への道は、宿命論 (fatalism) ではなく、人類の創造性と回復力という可能性を最大限に活用することにあるのです。

この記事は、クリエイティブコモンズライセンス(CCL)の下で The Conversation と各著作者からの承認に基づき再発行されています。日本語訳は archive4ones(Koichi Ikenoue) の翻訳責任で行われており、The Conversationによる正式な翻訳ではありません。オリジナルの記事を読めます。original article.